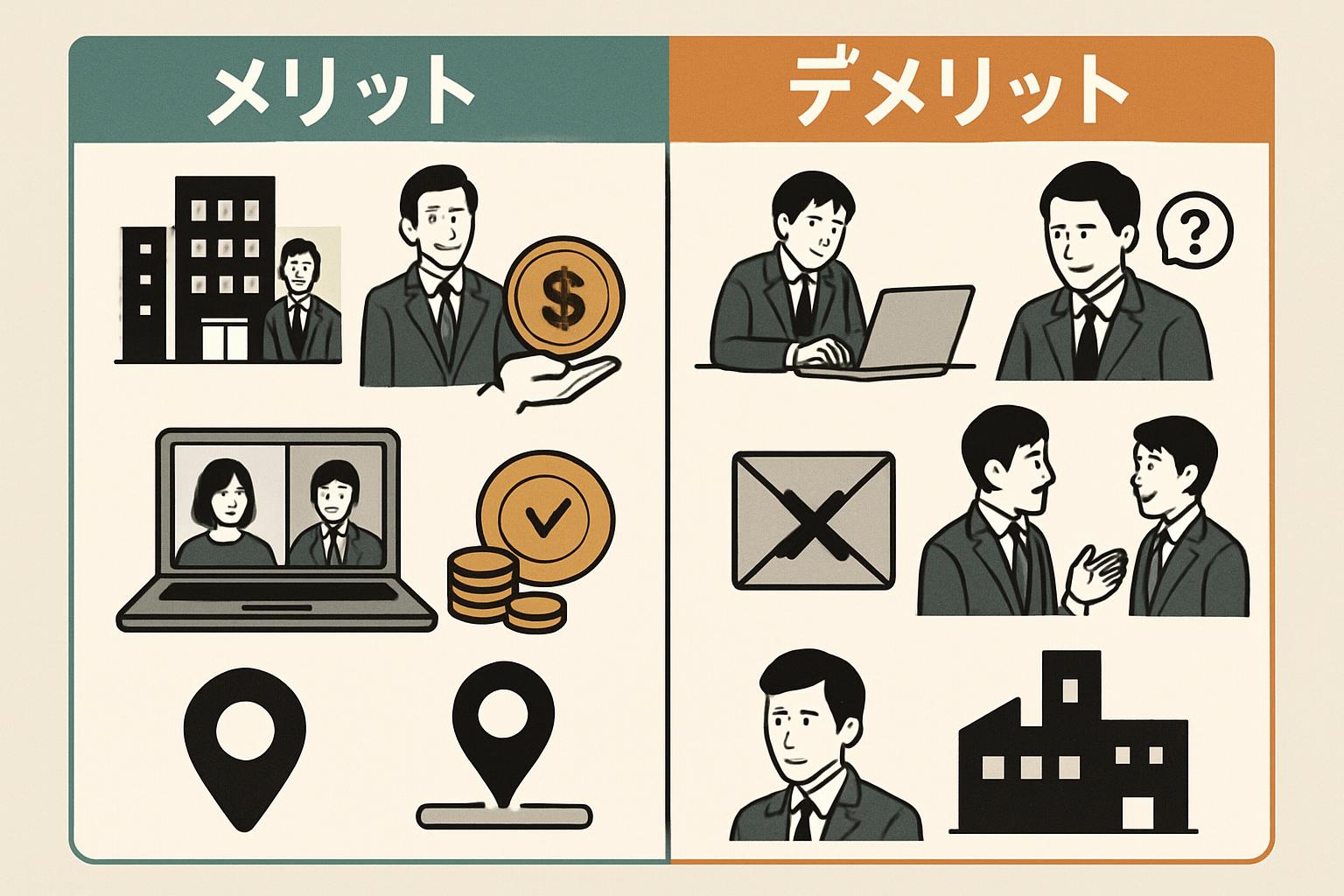

バーチャルオフィスは物理的なオフィス空間を持たないという特性から、賃貸オフィスと比べて複数のメリット・デメリットがあります。導入を検討している方は、バーチャルオフィスの特徴を適切に理解し、事業形態やニーズに適しているかどうかを判断しましょう。

本記事では、バーチャルオフィスのメリット・デメリットや、導入が向いている事業者の特徴などを解説します。バーチャルオフィスが自分に最適なオフィス形態かどうかを判断できるため、ぜひ参考にしてください。

関連記事:バーチャルオフィスのメリットとデメリット:利用前に知っておくべきポイント

バーチャルオフィスとは?基本情報と仕組み

まずはバーチャルオフィスの基本情報や仕組みを確認しましょう。ここでは、バーチャルオフィスの定義やサービス内容、代表的な利用目的を解説します。

バーチャルオフィスの定義とサービス内容

バーチャルオフィスとは、事業運営に必要な住所をレンタルできるサービスです。物理的なオフィススペースは持ちませんが、その分安価に事業用の住所を利用できます。バーチャルオフィスの住所は、名刺やホームページに記載できるだけでなく、法人の本店所在地として登記することも可能です。

また、住所貸しだけでなく、多くのバーチャルオフィス事業者は以下のようなサービスも提供しています。

- 郵便物の受け取り・転送サービス

- 電話番号の提供・電話代行サービス

- 会議室の貸し出し

- 法人設立サポート

- 各種士業の紹介

ただし、サービス内容は各バーチャルオフィスで異なるため、事前に確認することが大切です。

よくある利用目的と導入シーン

バーチャルオフィスの主な利用目的や導入シーンには、以下のようなものがあります。

- オフィス費用の削減による事業運営の効率化

- 一等地の住所の活用によるビジネスのイメージアップ

- 住居用物件に代わる事業用住所の確保

- 自宅住所を公開しないことによるプライバシーの保護

- 会議や打ち合わせで利用する会議室の確保

- 郵便物の柔軟な受け取り

基本的には、自宅や格安オフィスといった物理的な執務空間を別途確保できる方に適しています。

バーチャルオフィスのメリット

事業にバーチャルオフィスを導入する主なメリットは、以下の6つです。以下では、各メリットについて詳しく解説します。

- オフィスコストを削減できる

- ブランド力がある一等地の住所を利用できる

- プライバシーを保護できる

- すぐに事業を開始できる

- 会議・打ち合わせスペースを確保できる

- 業務効率が向上する

オフィスコストを削減できる

バーチャルオフィスの導入により、オフィスコストを大幅に削減できます。多くのバーチャルオフィスでは、数千円程度の入会金のみで利用を開始でき、月額料金も数百円から数千円程度です。

一方で、賃貸オフィスを契約する場合、以下のような初期費用が発生します。事業規模やエリアによって異なりますが、総額で1,000万円を超えるケースもあります。

- 保証金・敷金

- 礼金

- 前家賃

- 前共益費

- 仲介手数料

- 火災保険料

- 備品(デスク/机など)の購入費

さらに、固定費として、月額数万円から数十万円の賃料の支払いが必要です。

特に、起業直後の法人や事業規模が小さい個人事業主にとって、これらの費用は資金繰りを圧迫する原因となります。多額の初期費用が必要になると、起業自体のリスクも高まるでしょう。

その点、バーチャルオフィスであれば、初期費用と固定費の両方を削減して事業に取り組めます。資金繰りに余裕が生まれ、万が一事業に失敗した際にも損失を最小限に抑えられるはずです。

ブランド力がある一等地の住所を利用できる

多くのバーチャルオフィス事業者は、東京都心や主要都市の一等地でサービスを展開しています。

通常、都心一等の賃貸オフィスを契約する場合、莫大な初期費用や固定費が発生します。しかし、バーチャルオフィスであれば、月額数百円から数千円でブランド力のある一等地の住所を利用可能です。

一等地の住所で事業を展開すれば、顧客や取引先に「この住所の企業なら信頼できる」という印象を与えられます。「渋谷区といえばIT企業」のようにエリアのイメージと事業内容が合致すれば、さらなるブランディング効果も発揮するでしょう。

実績が少ない起業直後の事業者にとって、事業所の所在地は信頼性を伝えられる重要な要素です。事業内容が同じでも、アパートやマンションの自宅住所と比較して、問い合わせの増加や成約率の向上が期待できるでしょう。

プライバシーを保護できる

住所公開によるプライバシーのリスクを防げる点も、バーチャルオフィスを活用するメリットです。

自宅兼事務所で事業を営む場合、法人登記時や名刺・ホームページの作成時に自宅住所を公開する必要があります。さらに、郵便物のやり取りや請求書の発行など、第三者に住所を伝える機会が多く、プライバシーのリスクが発生します。

バーチャルオフィスを活用すれば、名刺やホームページにはバーチャルオフィスの住所を記載でき、本店所在地として登記も可能です。自宅住所を公開せずに事業を進められるため、安心感を得られるでしょう。

すぐに事業を開始できる

事業をすぐに開始できる点もバーチャルオフィスのメリットです。バーチャルオフィスの契約は最短即日で完了し、そのまま事業所の所在地として公開できます。

一方、賃貸オフィスで事業を営む場合、契約締結後には内装工事や備品の調達、通信環境の整備といった準備が必要です。実際にオフィスとして機能するまで数ヶ月程度かかることがあります。

スピーディーに事業を展開したい方にとって、バーチャルオフィスは有力な選択肢となるでしょう。

会議・打ち合わせスペースを確保できる

貸会議室を提供しているバーチャルオフィスを契約すれば、会議や打ち合わせ用のスペースを確保できます。

対面での会議や打ち合わせが少ない事業者にとって、常設の賃貸オフィスは使用頻度に見合わないコストが発生する可能性があります。また、貸会議室を利用する場合、別途会議室を探して予約を取るのは手間になるでしょう。

バーチャルオフィスに併設された会議室であれば、必要なときだけ柔軟に利用でき、契約者であればスムーズに予約を取れます。さらに、好アクセスなバーチャルオフィスが多いため、顧客や取引先がストレスなく訪問できるでしょう。

ただし、貸会議室の予約方法や料金体系は各バーチャルオフィスで異なるため、契約前に確認することが大切です。

業務効率が向上する

多くのバーチャルオフィスでは、電話対応や郵便物の受け取りといった各種サポートが提供されています。これらのサポートを有効活用すれば、業務効率の向上が期待できるでしょう。

たとえば、顧客からの電話対応はバーチャルオフィスの秘書代行サービスに依頼するなどが挙げられます。新たな人材を雇う場合、人件費として多くの固定費が発生します。一方、バーチャルオフィスのサービスであれば、必要な業務だけを効率的に依頼することが可能です。

特に、事業規模が小さい個人事業主や起業直後の法人にとって、少人数でも事業を回せる体制を整えるための支えとなるでしょう。

バーチャルオフィスのデメリット

賃貸オフィスや自宅兼事務所と比較して、バーチャルオフィスには以下のようなデメリットがあります。以下では、それぞれのデメリットを詳しく解説します。

- 物理的なオフィススペースを利用できない

- 他の事業者と住所が重複する

- 郵便物の受け取りに時間差が生じる

- 開業できない業種がある

- 法人口座の審査が厳しくなる

物理的なオフィススペースを利用できない

バーチャルオフィスはあくまで事業用の住所をレンタルできるサービスであり、物理的なオフィススペースは利用できません。そのため、自宅や格安オフィスなどの執務スペースを別途用意する必要があります。多くの在庫保存や接客、大規模な設備の導入などが必要となる職種の場合、バーチャルオフィスは向いていないでしょう。

また、物理的なオフィススペースがないことから、突然の来客に対応しづらい点もバーチャルオフィスのデメリットです。名刺やホームページを見て突然バーチャルオフィスに来訪された場合を考慮し、以下のようなサービスを選択しましょう。

- スタッフによる来客対応を提供している

- 来客情報を共有してもらえる

- 来訪者と直接連絡が取れるシステムを導入している

他の事業者と住所が重複する

バーチャルオフィスは、すべての事業者が同じ住所を利用します。そのため、取引先が事業所の住所を検索した際に、他の事業者の情報が表示される可能性があります。バーチャルオフィスについての理解がない場合、不信感を与えてしまう恐れがあるでしょう。余計な誤解や不信感を与えないためにも、あらかじめバーチャルオフィスを活用している旨を伝えることをおすすめします。

また、バーチャルオフィスの他の利用者がトラブルや犯罪を起こすと、自社の住所にも傷がついてしまいます。結果的に自社のイメージダウンにつながる恐れがあるため、注意が必要です。対処法としては、厳格な審査を実施し、トラブルや犯罪を未然に防止しているバーチャルオフィスを選ぶことが重要です。

郵便物の受け取りに時間差が生じる

バーチャルオフィスの住所を公開すると、顧客や取引先から発送される郵便物はバーチャルオフィスに届きます。その後、バーチャルオフィスから自宅住所に転送されるため、実際に郵便物を受け取るまでに時間差が生じます。急ぎで対応すべき郵便物が多い場合、事業運営に支障をきたす恐れがあるでしょう。

バーチャルオフィスの郵便物の転送頻度は、月1回や月4回など、各事業者で異なります。転送費用は高額になりますが、転送頻度が高いバーチャルオフィスであれば、迅速に郵便物の対応ができるでしょう。

また、より柔軟に郵便物を受け取りたい方は、以下のようなサービスを提供しているバーチャルオフィスがおすすめです。

- スポット転送

- 受け取り通知

- 窓口引き取り

- 簡易書留などへの代理サイン

開業できない業種がある

オフィススペースを持たないバーチャルオフィスでは、物理的な事業所が求められる許認可を取得できない場合があります。したがって、以下のような職種では開業が難しいため、注意が必要です。

- 古物商

- 特定の士業(税理士/弁護士/司法書士など)

- 人材派遣業

- 有料職業紹介事業

- 不動産業

たとえば、税理士の登録を行う際は、賃貸借契約書や事務所の室内写真の提出が求められます。バーチャルオフィスは賃貸借契約ではなく、物理的な執務空間もないため、登録許可は得られません。

許認可の取得要件として物理的なオフィス空間が求められる場合は、賃貸オフィスやレンタルオフィスの活用を検討しましょう。

法人口座の審査が厳しくなる

バーチャルオフィスを事業の所在地として開業すると、法人口座の審査が厳しくなる傾向があります。

バーチャルオフィスは通常の賃貸オフィスと比べて事業の実態を把握しづらく、身元を隠して住所を公開できるという特性があります。実際に、バーチャルオフィスが犯罪目的で使用された例は少なくありません。

また、金融機関は銀行口座の悪用を防止するために、口座の開設時には厳格な審査を実施します。特にバーチャルオフィスの申請では、事業の実態を把握しづらい特性や、犯罪に利用されていた背景から、審査は厳しくなる傾向があります。特定の地域内で営業する信用金庫や地方銀行では、審査以前に口座開設を断られる例があるようです。

バーチャルオフィスで法人口座を開設する場合は、ネット銀行の活用を検討しましょう。ネット銀行であればバーチャルオフィスでも悪影響を及ぼさず、比較的審査に通過しやすいといえます。

バーチャルオフィスのメリット・デメリットを踏まえた判断ポイント

メリット・デメリットを踏まえ、自分に合ったサービスやオフィス形態を検討する際は、以下の3つのポイントに着目しましょう。以下では、それぞれのポイントを詳しく解説します。

- 利用目的とサービス内容が合っているか

- 取引先や顧客の信頼に影響しないか

- 今後の事業展開に柔軟に対応できるか

利用目的とサービス内容が合っているか

バーチャルオフィスの特徴やサービス内容が利用目的と合っているかどうかを判断しましょう。各バーチャルオフィスで提供しているサービスは異なるため、まずは以下の要素を明確にすることが大切です。

- バーチャルオフィスを活用する目的(法人登記・コスト削減など)

- オフィスに求める機能やサービス(郵便物転送・貸会議室の提供など)

目的や求めるサービスが明確であれば、サービス選びの指針となり、最適なバーチャルオフィスを選びやすくなります。

ただし、業務を行う物理的なスペースを確保したいなど、利用目的がバーチャルオフィスの特性と一致しないケースも考えられます。そのような場合は、賃貸オフィスやレンタルオフィスを含む別のオフィス形態を検討すべきでしょう。

取引先や顧客の信頼に影響しないか

先述したとおり、一等地の住所を利用可能なバーチャルオフィスは、企業の信頼性が向上する効果が期待できます。しかし、以下のようなバーチャルオフィスの場合、かえって信頼性を損なう恐れがあります。

- 過去に犯罪やトラブルが起きている

- 来訪しても顧客対応を受けられない

- ビルの外観が清潔感に欠ける

企業の事務所の所在地は、取引先や顧客からの信頼に大きくかかわる要素です。経歴に問題のないクリーンな住所であり、来客対応を提供しているサービスを選ぶことで、信頼性の低下を防げるでしょう。

加えて、バーチャルオフィスの認知度は未だ限定的であり、仕組みを十分に理解していない顧客や取引先に不信感を与える恐れがあります。通常は、バーチャルオフィスを利用している事実を堂々と説明すれば、信用が損なわれることはないはずです。しかし、事業内容やターゲット層を考慮し、信頼性に悪影響を及ぼすと判断した場合には、他のオフィス形態も検討すべきでしょう。

今後の事業展開に柔軟に対応できるか

バーチャルオフィスを選択する際は、今後の事業展開に柔軟に対応できるかを判断しましょう。

たとえば、契約期間が1年単位など、容易に解約が認められないサービスの場合、余計な費用を負担することになります。事業の成長や変化に伴い、オフィス移転が必要となるケースに備え、最低契約期間や解約条件などは事前に確認しましょう。

また、事業の方向性の変化に伴い、顧客対応が必要になったり、郵便物の受け取りが増加したりするなどの可能性を視野に入れるべきです。今後の事業展開を見越し、ニーズの変化にしっかりと対応できるサービスを選ぶことが大切です。

バーチャルオフィスはどんな事業主に向いている?

バーチャルオフィスは、特に以下のような事業主に向いているといえます。以下では、それぞれを詳しく解説します。

- 副業やフリーランスで活動する個人

- 地方在住の起業家やスタートアップ

- 初期コストを抑えたい法人

- 対面業務が少ない業種

副業やフリーランスで活動する個人

副業やフリーランスで活動する個人は、バーチャルオフィスの活用が向いています。

多くの副業ワーカーやフリーランスは自宅を活動拠点としており、自宅住所の公開によるプライバシーのリスクが発生します。さらに、契約書で住居用と定められている物件で事業を営むと、規約違反に該当し、オーナーとのトラブルにつながる恐れがあるでしょう。

バーチャルオフィスの活用によって、自宅住所の公開が不要となり、上記のリスクやトラブルを未然に防止できます。月額数百円から数千円の低コストで利用できるため、資金面での負担にもなりにくいはずです。

地方在住の起業家やスタートアップ

バーチャルオフィスは、地方在住の起業家やスタートアップにもおすすめのサービスです。

地方在住の起業家がバーチャルオフィスを活用することで、地方にいながらも都心一等地の住所でビジネスを展開できます。対外的な信用力が高まり、都心部のターゲット層にも円滑にアプローチできるようになるでしょう。さらに、バーチャルオフィスであれば低コストで試験的に首都圏に進出しやすく、リスクを抑えて事業拡大が可能です。

加えて、スタートアップの起業初期の段階では、資金面での課題に直面しやすい傾向があります。また、スタートアップは事業規模が急激に拡大するケースが多く見られます。低コストで利用でき、柔軟に解約もしやすいバーチャルオフィスは最適な選択肢といえるでしょう。

初期コストを抑えたい法人

初期コストを抑えて事業を開始したい法人は、バーチャルオフィスの活用を検討しましょう。

先述したとおり、賃貸オフィスで事業を開始する場合、保証金や礼金、前家賃など、多額の初期費用が発生します。一方で、バーチャルオフィスであれば、数千円程度の入会金のみで利用を開始できるケースが一般的です。

初期費用を抑えて起業することで、リスクヘッジや資金繰りの安定化につながります。複数人で起業する場合でも、必要に応じてリモートワークや貸会議室を活用すれば、十分にバーチャルオフィスでも対応できるはずです。

対面業務が少ない業種

顧客との対面業務が少ない、または個人で完結する作業が中心の業種においては、バーチャルオフィスの活用が向いています。対面業務が少ない業種は、自宅などに執務空間があれば、バーチャルオフィスでも問題なく事業を運営可能なケースがほとんどです。

また、稀に顧客との対面業務や打ち合わせが必要でも、バーチャルオフィスの貸会議室を利用すれば、柔軟かつ効率的に対応可能です。わざわざ外部の会議室を探す手間が省け、賃貸オフィスを常時借りるよりも費用対効果を高められます。

まとめ

事業用の住所を利用できるバーチャルオフィスには、賃貸オフィスや自宅兼事務所と比べた複数のメリット・デメリットがあります。

バーチャルオフィスが自分の事業に適しているかどうかは、個々の事業内容やオフィスに求める機能・用途によって異なります。まずはバーチャルオフィスのメリット・デメリットを十分に理解し、オフィスを契約する具体的な目的や用途を明確にしましょう。

バーチャルオフィスが持つメリットを最大限に活かせれば、オフィスコストの削減やプライバシーの保護などを実現できます。また、短期契約できるケースが多く、事業の変化に合わせて柔軟に利用しやすいため、活用を検討してみましょう。

コメント